LA TEMPESTA DEL SECOLO di MARIO TOZZI - 4 Sep 2005, 13:12

Non si conosce (difficilmente si conoscerà) il numero preciso delle vittime, né quello dei feriti o dei senza tetto; non si è in grado di valutare l’ammontare dei danni, né si riesce ancora a portare soccorso a tutti; ci vorranno poi mesi per far defluire le acque e anni per ricostruire. E tutto questo nella nazione più potente e tecnologicamente avanzata del mondo, quella in cui gli uomini sembrano poter dominare gli eventi naturali, anche quelli a carattere catastrofico.

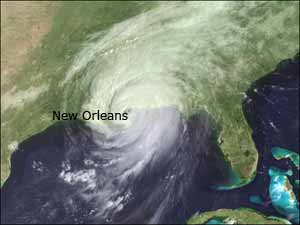

Come è stata possibile e cosa ci insegna l’inondazione di New Orleans?

|

Il ciclone Katrina era senz’altro fra i più violenti, ma l’insediamento creato dai francesi all’inizio del XVIII secolo (la Nouvelle Orleans) era stato edificato in un posto che più sbagliato non si può: alla confluenza fra l’Oceano Atlantico e il delta del Mississippi, dove le condizioni meteorologiche di fine estate sono per natura critiche.

Quando la temperatura delle acque marine supera i 29°C allora c’è energia sufficiente per scatenare perturbazioni a carattere violento che nascono dal mescolamento di aria calda e aria fredda in una specie di vortice ampio fino a 500 km e che si può spostare con velocità fino a 300 km/h. Come tutti i cicloni (che avvengono in molte parti del mondo), anche Katrina ha avuto un vero e proprio ciclo di vita, che è iniziato quando una enorme massa d’aria calda ha incontrato una massa fredda nel Golfo del Messico; l’incontro non è mai tranquillo e impone lo sviluppo di un fronte (così chiamato perché assomiglia a quelli di guerra) proprio sul luogo dello scontro.

Lungo il fronte si è sviluppato Katrina che nasce perché le due masse si muovono in direzioni diverse, generando giganteschi imbuti di aria e vento. Quando le due masse d’aria differenti hanno perduto energia il fronte si chiude e il ciclone perde energia e muore.

Tutti sapevano che Katrina stava arrivando. Per prima cosa erano giunti grandi cirri che si sono presentati ad alta quota con centinaia di km di anticipo sul ciclone vero e proprio. Poi la pressione dell’atmosfera si è abbassata, quindi le nuvole si sono presentate più basse in quota e più spesse; poi è cominciato a piovere. Questo significa l’arrivo del fronte caldo. Poi è arrivata la perturbazione vera e propria, cioè il passaggio del fronte freddo, segnato da nubi nere, fortissime piogge e grandinate. Solo dopo questo passaggio il tempo è tornato sereno.

I cicloni che avvengono nelle regioni tropicali hanno diversi nomi (hurricanes, uragani o tifoni), ma sono comunque le più grandi perturbazioni atmosferiche dell’intera Terra. Nel 1900 a Galveston, nel Texas, l’uragano più forte che si ricordi ha provocato migliaia di morti e distrutto una città intera.

Nel corso dei secoli veri e propri muri di onde atlantiche hanno respinto nell’interno le acque del grande fiume americano dando luogo a inondazioni bibliche, fino a costringere gli ingegneri del tempo alla sistemazione del grande bacino artificiale di Pontchartrain (distruggendo il lago Okwata già esistente), dove le acque del fiume avrebbero dovuto riposare quando le condizioni meteorologiche impedivano di arrivare a mare.

Barriere sempre più alte (non si tratta di argini in senso stretto) hanno chiuso il lago fino al 29 agosto 2005, quando le acque hanno finalmente tracimato inondando ogni cosa. Proprio quando il percorso di Katrina era cambiato e il centro della città sembrava ormai risparmiato ci si è resi conto che New Orleans era in una vera e propria trappola idrica.

Come sempre, ogni volta che piove abbondantemente il problema non è in cielo, ma a terra, dove gli uomini trasformano in catastrofe quello che è solamente un evento naturale. Si è ritenuto erroneamente che il peggio fosse passato e si è sottovalutato il fattore acqua: nell’entroterra le masse d’aria umida hanno perso velocità, ma hanno trasformato quell’immensa energia in piogge torrenziali che hanno ingrossato i fiumi causando il cedimento delle barriere artificiali.

Anche questo evento naturale è stato fortemente condizionato dalle azioni dell’uomo, tanto che molti ricercatori già sostengono che il vero nome del ciclone non debba essere Katrina, ma “effetto-serra”, o “protocollo di Kyoto”; come a dire che fino a quella latitudine, in quel periodo e con quella potenza normalmente i cicloni non ci arrivano, se non perché l’atmosfera è straordinariamente carica di energia termica.

E questo è per gran parte colpa nostra.

Sul riscaldamento globale del clima terrestre nessuno scienziato libero ormai coltiva più dubbi (i distinguo sono semmai sull’entità), e neanche sulle cause. L’anidride carbonica è in aumento da 200 anni a questa parte come mai aveva fatto negli ultimi millenni (cioè in modo lineare), essendo passata da 280 a quasi 400 parti per milione (ppm), incremento che non può essere spiegato con i soli fenomeni naturali, ma attraverso la combinazione di due processi interamente antropici, la deforestazione (1,5 miliardi di tonnellate) e la combustione (6,5 miliardi di tonnellate).

L’anidride carbonica è un potente gas-serra, impedisce cioè al calore solare arrivato a Terra di disperdersi liberamente nello spazio, ragione per cui l’atmosfera si riscalda.

Industrie, riscaldamenti e autotrazione producono anidride carbonica in modo esponenziale e senza conoscere soste: nei Paesi industrializzati ormai il consumo di energia estivo ha equiparato quello invernale, incrementando il quantitativo di gas serra emessi.

Non sono quantità enormi rispetto a quelle messe in circolo dagli elementi naturali, ma agiscono su un equilibrio critico, come la leggera pressione di un dito sul piatto di una bilancia carica all’inverosimile è sufficiente a spostare drammaticamente il peso.

L’organizzazione intergovernativa per lo studio del cambiamento climatico (IPCC) --che raggruppa tutti i più importanti scienziati del clima attivi sulla Terra-- prevede due scenari differenti per il prossimo futuro climatico del pianeta.

Il primo è che le temperature medie sulla Terra aumenteranno di 1,8°C nel prossimo mezzo secolo, cosa che comporterà conseguenze traumatiche di vario genere, a cominciare dalla fusione dei ghiacciai continentali e dal conseguente innalzamento del livello dei mari: dal 1965 si è fuso il 42% dei ghiacci artici, e, per fare un esempio, il 33% di quelli del Kilimanjaro; mentre dal 1850 si sono dimezzati i ghiacciai alpini (tra questi uno dei più estesi ghiacciai d’Italia, quello dei Forni, sullo Stelvio, arretra di qualche metro ogni anno).

Se la tendenza è questa, nel prossimo secolo le Dolomiti non avranno più nemmeno un ghiacciaio. In questo quadro il livello dei mari crescerà da 10 a 90 cm nei prossimi cinquant’anni causando l’annegamento degli atolli delle isole oceaniche, la perdita di gran parte delle barriere coralline, l’invasione di piane costiere da parte delle acque, l’incremento delle aree inondate durante le alluvioni.

Aumenteranno le perturbazioni meteorologiche a carattere violento e le grandi alluvioni, che già sono cresciute da 2-3 per anno negli anni ’50, a oltre 20 negli anni ’90 del XX secolo. Questo è lo scenario ottimista.

Per configurare lo scenario pessimista, quello davvero grave, basta moltiplicare per dieci tutti i fenomeni prima elencati: questo è quello che accadrebbe nel caso in cui l’incremento delle temperature fosse come pure è possibile ipotizzare di 5,8°C.

Il dato assodato è che un cambiamento climatico è ormai in atto a un ritmo che il pianeta Terra non riesce a sostenere e che quel ritmo dipende inequivocabilmente dalle nostre emissioni di combustibili fossili nell’aria.

Su Nature Kerry Emanuel del MIT ha già messo in luce che la forza degli uragani è cresciuta del 50% nell’ultimo mezzo secolo e il livello delle acque nel Golfo del Messico già salito di 100 cm. Secondo le sue previsioni, nel 2005, i cicloni sull’Atlantico saranno in totale 11, cioè il doppio del normale. Eppure c’è ancora incredibilmente qualcuno che sostiene che tutto dipende dalle macchie solari o dall’inclinazione dell’asse terrestre.

Possiamo continuare a interrogarci a lungo sui perché, ma non sembra sia estranea la logica della promozione continua dei consumi la base stessa della crescita economica del mondo industrializzato che non appare però compatibile con la capacità dell’ambiente di sostenerci.

Le conseguenze del rapido incremento delle temperature dell’atmosfera del pianeta Terra sono già sotto i nostri occhi, anche se pare che gli uomini non ne vogliano prendere atto.

I primi a soffrire di questo innalzamento del livello marino sono i popoli delle isole e degli atolli oceanici, che posseggono solo limitate fasce di abitabilità in genere lungo le spiagge. Ma poi anche le pianure costiere e le città portuali per non parlare di Venezia o Amsterdam sarebbero inondate.

New Orleans dimostra che tutto ciò sta già avvenendo, proprio sotto i nostri occhi, insieme alla perdita di spiagge e infrastrutture, quando non di uomini e case. In ultima analisi il surriscaldamento dell’atmosfera fa espandere la massa d’acqua oceanica e conferisce maggiore energia agli uragani: su questo propongono dubbi solo gli esponenti dell’industria carbopetrolifera che su quelle emissioni micidiali guadagnano fortune immani.

Si potrebbe pensare che un innalzamento della temperatura media di un paio di gradi centigradi non possa essere in grado di provocare grandi sconvolgimenti, ma non è così. Il clima modifica la vita degli uomini e cambia la storia.

Con il metro dei secoli, durante la cosiddetta Piccola Era Glaciale (compresa fra il 1300 e il 1850) i ghiacciai alpini fecero la loro ultima consistente avanzata dopo l’ultima glaciazione e si interruppe bruscamente l’età dorata del periodo caldo precedente. Nel periodo che va dall’anno 1000 al 1300 circa, invece, un’isola attualmente ricoperta di ghiaccio veniva chiamata Greenland, “terra verde”, dai colonizzatori di Erik il Rosso, in Islanda si coltivava l’orzo e in Inghilterra addirittura la vite: tutto ciò in ragione di un solo grado centigrado, al massimo, di temperatura media estiva in più rispetto al XX secolo.

Le temperature atmosferiche degli ultimi trent’anni sono anomalmente superiori anche a quelle del massimo medievale e non sono spiegabili per via interamente naturale: infine tutto ciò accade in un ristrettissimo lasso di tempo, una questione di ritmo più che di quantità. E, ancora, tutto questo per adesso ammonta a solo mezzo grado centigrado in più nelle temperature medie rispetto al XX secolo: sono sufficienti centesimi di grado per mettere in pericolo intere popolazioni e cambiare la storia, ma è sorprendente pensare come gli uomini del medioevo non fossero più vulnerabili al clima di quanto non lo siamo noi oggi.

Ci vorranno anni per ricostruire New Orleans, ma dove?

Sono ormai molti i ricercatori che suggeriscono di spostare la città da un’altra parte e c’è da scommettere che non si presterà loro fede. La Nouvelle Orleans è destinata a morire irrimediabilmente - forse non riuscirà a vivere nemmeno un altro secolo e

ricostruirla lì dov’è ora significa solo buttare denaro in un buco senza fondo.

La pressione degli interessi economici ha impedito finora di individuare quali fossero i rischi naturali nel lungo termine, ma adesso non ci sono più scusanti: è solo una questione di tempo, più alte eventualmente si ricostruiranno le barriere, tanto più disastrosi saranno gli effetti della prossima inondazione. Questo semplicemente perché non ci sono muri, argini o barriere abbastanza robusti per respingere l’invasione delle acque, in nessuna parte del mondo.

L’errore è antico: quando i genieri militari degli Stati Uniti costruivano il sistema di argini della foce del Mississippi agli inizi del XX secolo la città era già condannata, perché quando si violano i processi naturali il danno è sempre in agguato. I sedimenti che normalmente il grande fiume portava al mare sono stati bloccati dalle dighe e dai laghi artificiali, così che la città si è trovata almeno un metro o due sotto il livello del mare, nell’impossibilità di essere ripasciuta naturalmente e, anzi, sprofondando lentamente.

Non ci sono venti assassini e ondate killer, non esistono le catastrofi naturali, c’è solo la nostra tradizionale incapacità di metterci in relazione armonica con il mondo naturale : a New Orleans abbiamo solo cominciato a pagare il conto di scelte sciagurate e insostenibili.

E in Italia? Sono possibili perturbazioni a carattere così violento?

Paragonati ai mille tornado (lasciamo per un attimo da parte i cicloni) che ogni anno investono gli Stati Uniti, quelli italiani sono davvero poca cosa: circa venticinque ogni dodici mesi, un numero probabilmente sottostimato ma comunque sempre molto piccolo.

Eppure si tratta di un fenomeno significativo che investe soprattutto la Pianura Padana, le coste del versante tirrenico, l’Appennino centrale, la Puglia e la Sicilia. In molti casi si tratta in realtà di trombe marine --cioè di vortici d’aria che investono la superficie del mare e non arrivano a terra, per questa ragione più difficili da seguire, ma non per questo si tratta di fenomeni di entità trascurabile.

Come si sa i tornado nascono da centri di bassa pressione atmosferica con una struttura a vortice in cui il vento ruota attorno a una zona centrale nella quale si forma il vuoto e in cui la pressione può essere anche di 100 mbar più bassa rispetto a quella circostante. In queste condizioni l'enorme differenza di pressione genera venti che possono arrivare anche a oltre 500 km/h.

Ciò spiega anche perché le abitazioni isolate investite dai tornado sembrano esplodere al passaggio della perturbazione: la pressione naturale che preme dall'interno è comunque molte volte maggiore di quella esterna, sufficiente a far saltare la casa "dal di dentro". I tornado hanno dimensioni limitate rispetto ai cicloni: il diametro della nube a imbuto non è maggiore di 500 metri e non percorre di solito più di 30 km solo in particolari regioni della Terra, lungo i fronti freddi di cicloni extratropicali associati a temporali; condizioni che sono particolarmente frequenti nel "corridoio" dell'Oklahoma.

Certo i tornado italiani scaturiscono da energie in gioco decisamente minori di quelle disponibili negli oceani: il Mediterraneo copre solo l’1% dell’idrosfera marina mondiale. Ma il fenomeno ancora puntiforme e certamente lontano da essere un fattore di rischio naturale in senso stretto sembra in aumento.

I ricercatori del CNR di Firenze hanno segnalato come la temperatura dell’acqua del bacino nell’estate del 2003 sia cresciuta significativamente fino a sfiorare i 29°C, fatto che avvicinerebbe la situazione mediterranea a quella del Golfo del Messico, dove si sprigionano perturbazioni fra le più violente della Terra.

| Mario Tozzi http://www.forum.rai.it/index.php?showtopic=51092&f=7 |